开学季聚焦反欺诈,微博钱包发布《大学生金融反欺诈调研报告》

此前一份面向全国各地大学生发起关于就业的调查显示,67.65%大学生评估自己毕业十年内会年入百万。

这一调查表现出当代大学生对未来的乐观情绪,同时也折射出:大学生群体社会经验尚浅,在“钱很好赚”的错觉背后,“钱很好骗”的社会现实更不容忽视。

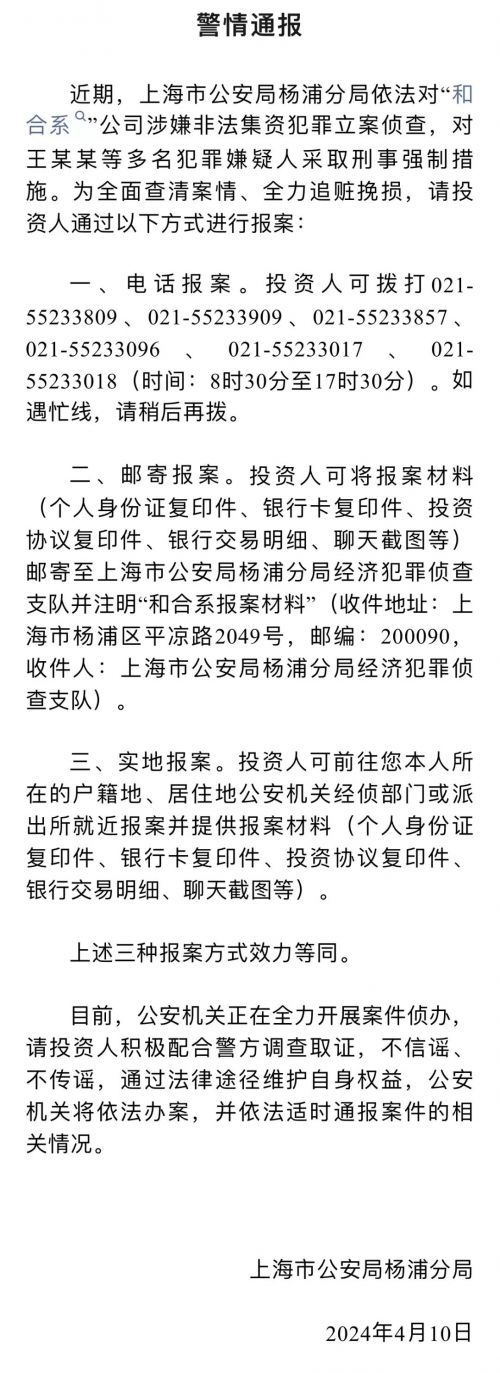

“毕业生共享屏幕3小时被骗70万元”、“大学生网恋一个半月被骗318万元”、“莆田一准大学生因刷单被骗万余元”……近年来,类似的金融诈骗案例层出不穷,事实上,大学生们早已成为金融诈骗的“重灾区”。

2021年9月22日,《大学生金融反欺诈调研报告》(2021年)(以下简称“报告”)正式发布。该项目由新浪数科、微博钱包与南都大数据研究院联合发起,通过全国高校2000多份学生问卷调研及访谈与微博平台大学生金融欺诈数据,呈现出当代大学生金融行为理念和金融欺诈现状。

根据此次报告,我们发现,之所以陷入诈骗圈套,与学生学历及院校无明显关联,而与他们超前消费、盲目跟风消费以及消费结构不合理等不良消费习惯有着很大关系。

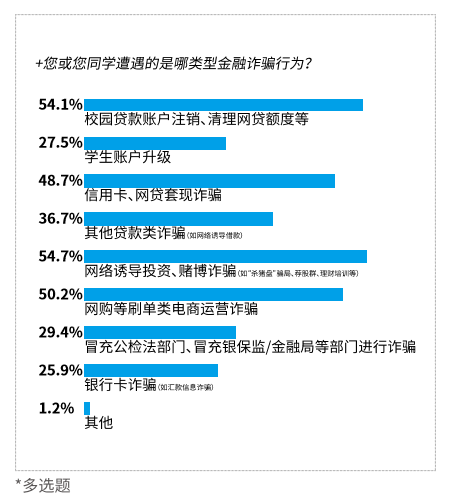

此外,调研发现,在大学生遭遇金融诈骗的场景中,“网络诱导投资、赌博诈骗”“注销校园贷”占比最高;与此同时,伴随着刷短视频、购物、交友等行为在大学生群体中的日常化,新的欺诈骗局也在滋生。

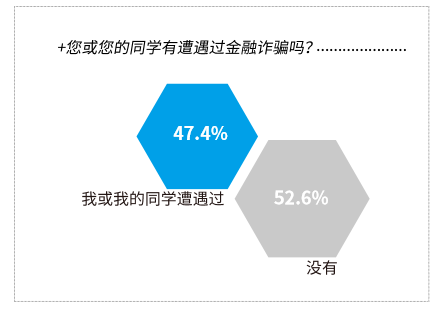

近五成曾遭遇金融诈骗

报告显示,大学生主要收入来源是父母以及勤工俭学收入,83.2%受访者月收入为1000-3000元。同时,有43.8%的受访者表示,每月500-1000元用于购物,78.7%受访大学生表示有投资理财行为,63.6%受访者尝试过分期购物。

此外,值得注意的是,具有超前或高消费行为或分期购物经历的学生,更易迈入金融诈骗套路的深“坑”。

报告显示,有过分期购物经历的受访者遭遇过金融诈骗的比例相对较高,比没有分期购物经历的受访者高出一倍。

此外,遭遇过金融诈骗的比例,也随月购物消费金额(基本生活支出之外)的上升而增加,月购物消费金额为 3000 元以上的受访者遭遇诈骗比例,较 500 元以下的高出八成。

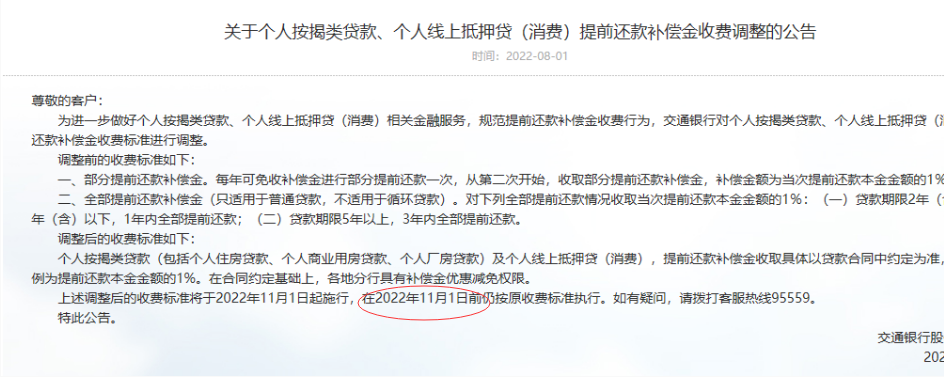

对此有专家认为,金融诈骗与个人消费习惯是存在联系的。目前有不少大学生在生活中对物质的需求增大,存在超前消费或者超出自身家庭能力的消费。而大学生每个月的生活费用有限,在面对消费需求时不得不求助于借贷。在网上申请贷款时,很容易遭遇信息泄露,从而导致被骗子利用的概率增大。

新型欺诈骗局正在滋生

报告显示,“网络诱导投资、赌博诈骗”“注销校园贷”“网购刷单”“信用卡/网贷套现诈骗”为四大典型场景,占比靠前。此外“培训贷款”陷阱也是大学生遭遇的较常见的诈骗套路之一。

比如,微博网友@ 阿瑞斯 Lee 说,自己本来是一个很谨小慎微的人,却没有想到竟然被校园贷诈骗手法骗走4万元钱。

据其回忆,其于今年4月26日上午接到一个显示来自黑龙江的私人号码来电,对方能够准确说出其姓名、学校等个人信息,于是一路糊糊涂涂地跟着骗子的指示,在5个小时里转出去4万元钱,其中3万元还是在某网贷平台上通过骗子的指示借来的。

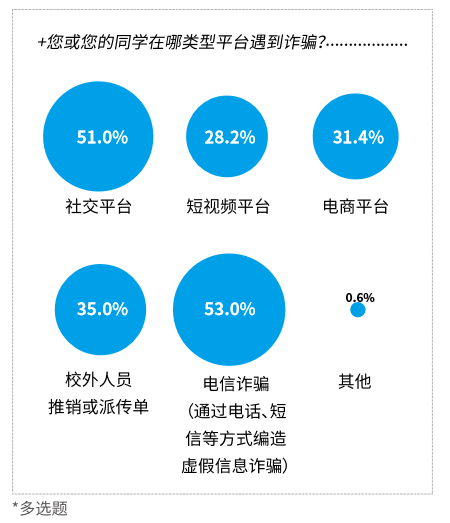

值得注意的是,伴随刷短视频、购物、交友等行为在大学生群体中的日常化,新的欺诈骗局也在滋生。

报告发现,在被问及在哪类平台遭遇诈骗时,51.0%表示在社交平台遭遇诈骗,28.2%的受害者在短视频平台遇骗,31.4%在电商购物骗局中资金损失。

在反诈知识获取和培训方面,学校老师仍然是反诈知识的第一信息获取渠道,其次为媒体报道、网络图文宣传以及公益广告。约五成受访者认为,亲朋好友和网络短视频传播相关知识,以及金融机构、公益机构线下宣传也能起到作用。问及受访者认为大学生是否需要接受金融知识和反欺诈相关培训时,85.3%认为非常需要。

针对大学生反欺诈现状,易观高级分析师苏筱芮建议,校方、社会应当对学生开展必要的宣传教育与及时提醒,而学生自身也需要提升警惕意识,不轻信陌生电话,不轻易泄露自己的银行卡号、交易密码、身份证号、手机验证码等敏感信息。